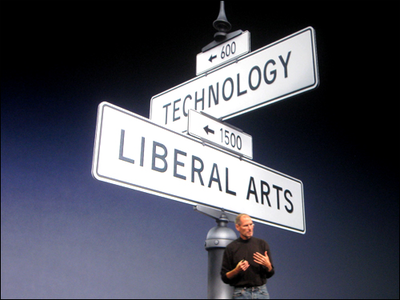

인문학을 살려야 한다는 아우성을 들은지 꽤 된것 같다. 그러나 정작 인문학이 요즘 소비되는 방식은 자기계발과 크게 다른게 없다. 입사 관련 가이드북에는 끊임없이 인문학을 강조하는 글들이 넘쳐난다. 그러나 인문학 소생의 이유라는 것이 기껏해야 애플을 운운하며 " 인문학적 사고가 결국 부가가치를 생산해내고 컨텐츠 개발에 도움이 되기 때문" 이라면 설사 인문학에 대한 지원이 이루어 진다고 해도 몇년 내로 수익을 내지 못할 경우 그것이 다시 붕괴할것임은 틀림없다. 수익을 내는 인문학적 소양이란 토익점수처럼 명확하지도 않고 전망이 확실한 것도 아니다.

인문학은 분명 지금 시대에서 쓸모가 없다, 당위적인 수준에서의 이야기가 아니라 실제로 우리 모두가 그렇게 생각하고 있지 않은가? 아니 일단 인문학이라는 것이 쓸모있었던 순간이 있었던가? 수많은 인문학자들의 저술들은 귀여니의 소설 한편보다도 가치가 없다. 수많은 인문대생이 자신을 자조하고 자신이 배우는 학문을 자조하며 "쓸데없는 걸 배운다"라고 한숨을 쉬고 다른 전공을 준비하는 경우가 태반이다.(사회과학대생도 크게 다르진 않다) 더군다나 그들 모두가 다 자신의 전공을 정말 원해서 택한 것도 아니다. 한쪽에서는 인문학이 넘쳐서 취직이 안된다고 하고 한쪽에서는 인문학을 어떻게든 살려야 한다고 부르짖는다. 그러나 그 쓸모없음을 왜 남겨놔야 하는 지에 대한 이유를 우리는 제대로 찾지 못하고 있는 것 같다. 인문학을 살리자는 이유의 대부분은 결국 인문학을 말살한 이유와 동전의 양면을 이룬다.

인문학이라고 해서 다 같은 대접을 받는가? 서울 내의 명문대학에서 인문학 전공을 폐지하는 것은 문제가 되지만, 세상은 지금도 수없이 이루어지고 있고, 이루어질 계획인 비명문대들의 인문대 폐지에 대해서는 아무런 관심이 없다. 그렇다면 과연 우리가 지켜야 하는 그 인문학은 무엇일까. 우리 스스로도 인문학이 어떤식으로든 경영정신에 부응하지 못한다면 설득력을 가질 수 없다는 것을 막연하게 느끼고 있다. 이 경우 인문학은 그 자체로서 가치 있어지기 보다는 좀 더 유능한 인재가 되기 위한 수단이 되는 것이고, 푸코의 권력이론을 자기계발의 뒷받침으로 활용하는 공병호 같은 해괴한 상황까지 발생한다.

인문학 출신이 많아서 실업률이 높다"라는 말에 대해서 어이없음을 느끼면서도, 거기에 반박하는 "인문학은 그래도 소중합니다" 라거나 "인문학을 살려야 한다"라는 말들에 아무런 힘이 없는 것은 아마 이러한 이유들 때문일 것이다. 애시당초 인문학이 쓸모없어도 되는 바깥의 영역은 존재하지 않는다. 그런 영역이 존재해야만 인문학은 “쓸모없음”에도 불구하고 사람들에게 힘을 줄 수 있다. 그러나 "경영(혹은 광고/마케팅)이야말로 인간을 대상으로 하는 진짜 인문학"이라는 말이 공공연하게 나도는 시점에 경영학적이지 않은 인문학이 존재하기는 어렵다.

그런 조건을 무시한 채

"인문학을 살려야 한다"라는 이야기를 하는 것이 어떤 힘을 가지겠는가. 인문학이 단일한 것도 아니다. 어떠한 인문학은 폐지되어야 할

대상이고 아무런 관심도 받지 않지만 어떠한 인문학은 찬양받는 대상이 된다. (철학이 한국에서 역사만큼의 대우를 받을 수

있는가?) 서울대의 철학도는 자부심을 느낄지 모르지만 비서울대의 철학도가 그만큼의 자부심을 가질 수 있는지는 알 수 없다.

스티브잡스의 인문학과 수능 종료 후 인문학을 전공하겠다는 학생의 인문학은 결코 같지 않다. 인문학이 왜 남아야 하는 지에 대해서

우리는 구글이나 아이폰, 혹은 집단을 넘어서는 이야기를 찾아야 한다. 아이러니하게도 그 과정 또한 결국 인문학에서 나올수 밖에

없을 것이다. 우리 스스로가 쓸모없음의 쓸모를 찾지 않는다면, 우리가 즐거움을 느끼고 인간다움을 느끼는 것들을(그것이

인문학이건,무엇이건) 우리가 계속해서 해 나갈 방법은 없어보인다.